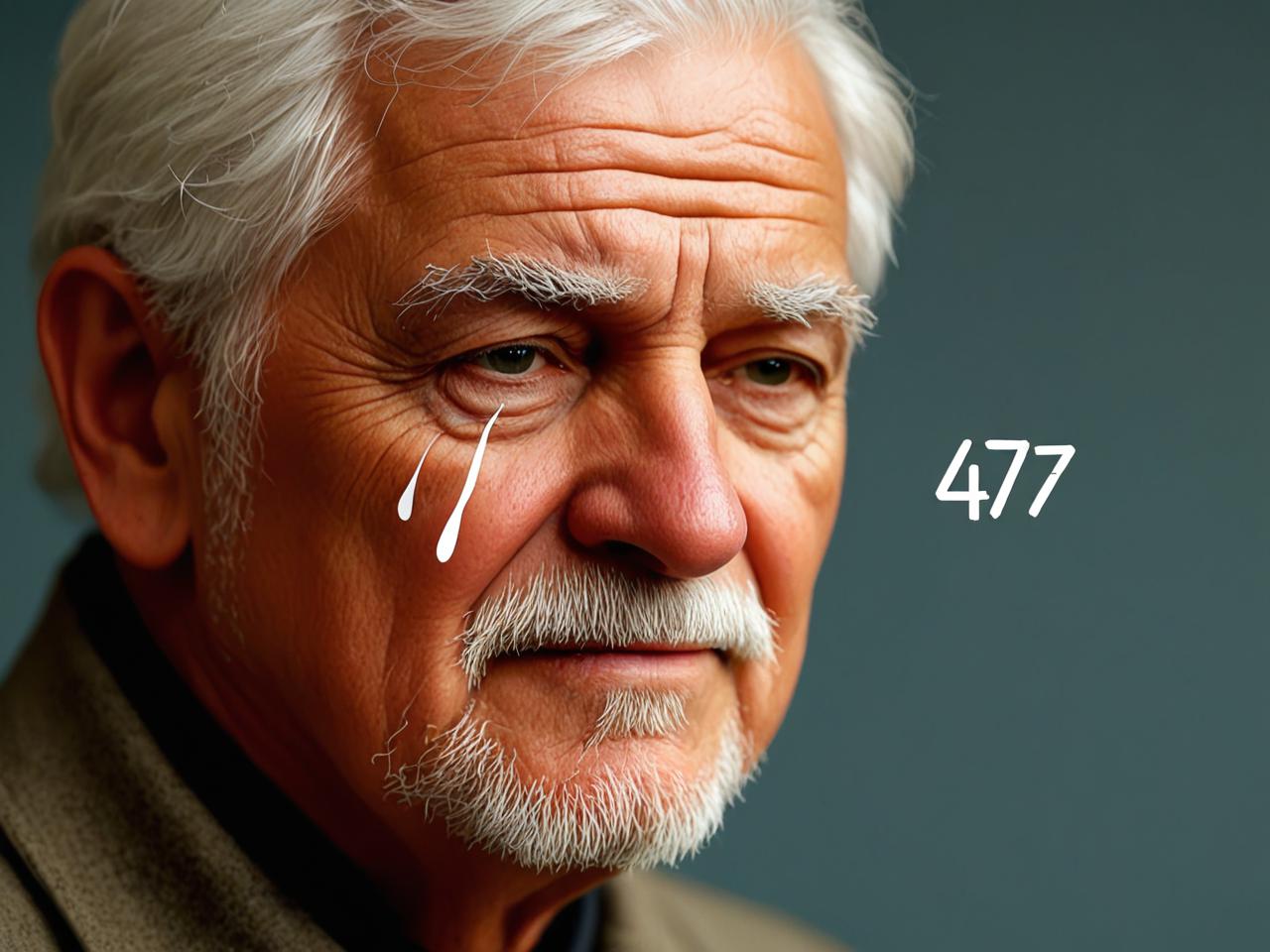

高考放榜那天,当李大爷颤抖着输入孙女的准考证号,屏幕上赫然显示"47分"时,老人浑浊的双眼瞬间噙满泪水,这个数字刺痛了在场每一个人的心,也撕开了中国教育体系的一道伤口,在这个分数至上的时代,47分意味着什么?是一个女孩十二载寒窗的"失败",还是一场教育异化的悲剧?当我们将目光从冰冷的数字移开,投向这位含泪老人与他的孙女时,看到的是一幅被主流叙事遮蔽的教育图景——在那里,分数早已异化为衡量人生价值的唯一标尺,而教育的本质却在功利主义的狂潮中逐渐迷失。

李大爷的孙女小芳并非不努力的孩子,村里的老师回忆,她总是最早到校、最晚离开,课本上密密麻麻全是笔记,但教育资源的天平从未向这个偏远山村倾斜——师资流动频繁,教学设备陈旧,连一本像样的课外辅导书都是奢侈品,当城市孩子享受着名师辅导、智能题库时,小芳们却在为基本的学习条件挣扎,这47分背后,是城乡教育鸿沟的真实写照,据统计,我国重点大学农村学生比例从1980年代的30%下降到如今的不足15%,这一数字的锐减绝非农村孩子"不够聪明",而是结构性不平等在教育领域的投射,李大爷的眼泪,既是为孙女而流,也是为千千万万被教育不公碾压的农村孩子而流。

更令人心痛的是,当小芳拿到成绩单后说的第一句话是"爷爷,我对不起您",这句话背后隐藏着一个可怕的逻辑:学习的目的似乎不再是为了自我成长,而是为了不辜负家人的期望,在应试教育的重压下,无数中国孩子将自我价值与考试分数捆绑在一起,一旦分数不理想,便陷入深深的自我否定,心理学研究表明,长期处于这种状态的孩子,其抑郁倾向是普通孩子的3-5倍,小芳的47分或许无法让她进入理想大学,但这绝不能定义她的人生价值,李大爷抹着眼泪说:"咱不读了,回家跟爷爷种地也行。"这句朴实的话语,恰恰是对教育异化最有力的反抗——它重新将人的价值从分数中解放出来,回归到生命本身。

教育的本质究竟是什么?古希腊哲学家柏拉图在《理想国》中提出的"灵魂转向"理论或许能给我们启示:真正的教育不是往灵魂里灌输知识,而是引导灵魂从黑暗转向光明,从意见世界走向真理世界,而在当今中国,教育却越来越像一条流水线,用标准答案规训思维,用分数排名制造焦虑,据调查,超过60%的中学生认为"学习就是为了考好大学",当教育沦为功利的工具,那些无法在考试中胜出的孩子便成了"失败者",他们的天赋、热情与独特性被一张试卷全盘否定,小芳或许不擅长考试,但她心灵手巧,是村里有名的"小裁缝";她善良体贴,常年照顾卧病在床的奶奶,这些品质难道不比47分更能定义一个人吗?

李大爷的眼泪滴在查分系统的键盘上,也滴在每一个关心教育的人心里,这眼泪是一种控诉,控诉着教育资源的不公;也是一种觉醒,觉醒于对教育本质的再思考,当我们为这位老人心碎时,更应思考如何构建一个多元评价体系,让每个孩子都能找到自己的生命坐标,教育的终极目的不是制造高分考生,而是培养完整的人——有知识、有能力、更有健全人格和幸福生活能力的人,47分可以是一张试卷的评判,但绝不能成为一个人生命的判决书,在这个意义上,李大爷含泪说出"回家跟爷爷种地也行"时,他给予孙女的不是放弃,而是一种超越分数的人生智慧——活着本身,就是值得尊重和珍视的价值。